おたる水族館では春から秋の間、アザラシたちを海とつながっている「アザラシプール」で飼育しています。

ですが、冬は大荒れの日本海。

動画↓

そのまま飼育していたら、アザラシたちに危険が及びます。

冬の間は高台のプール、通称「越冬プール」で飼育しています。

移動の様子↓

その越冬プールは普段生活しているアザラシプールとは環境が違います。

アザラシプールは

・潮位(水深)が常に変化する(干潮・満潮)。

・波がある。

・野生生物が入ってくる(魚・ヒトデ・カニなど)。 etc…

と、変化に富んでいますが、越冬プールは人工的な作りです。

そこで、少しでも自然の状態に近づけて、アザラシたちに変化に富んだ生活を送ってもらおうと、曜日により餌の量を変えるなど行ってきました。

そして、今年新たに行った試みがあります。

それは、水深の変動。

え?そんなこと?と思われてしまうかもしれませんが、水深が変動しただけで

アザラシにとっては環境が変わるため、行動にも変化があるはずです。

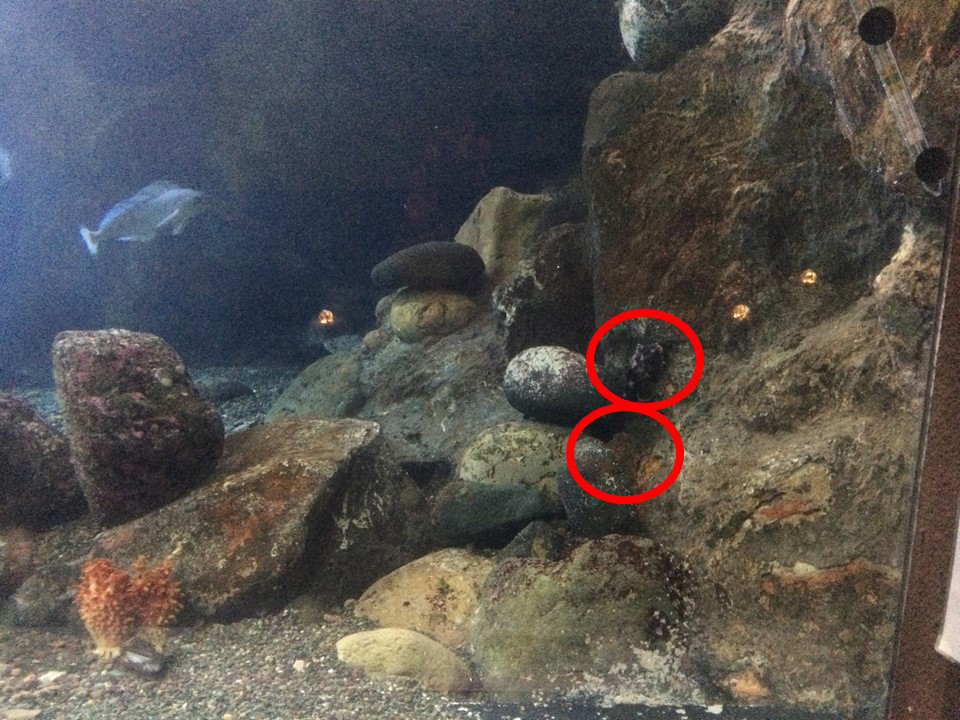

用意したのはコチラ。

高さの違う配管です。

これは越冬プールの排水管なのですが、この排水管の長さが越冬プールの水深になります。

これまでは一種類だけで水深は常に約1mだったのですが、もう一種類これまでよりも短くしたものを用意しました。この配管を使ったときの水深は約55㎝です。

目的としては「アザラシたちの生活環境に変化をつけたい」ということなのですが、短い配管を使用した時の予想としては水深が浅くて陸場までの高さが大きいので、上陸時に勢いが必要だから「運動量(筋力)が増加するだろうなー」程度に考えていました。

実際に行ってみると、予想通り水深が浅くて陸場までの高さが大きい方が、上陸する時の勢いが強く、これまでよりも筋力を使っているように見えました。

しかし水深が深くて陸場までの高さが低い場合だと、アザラシたちが柵の外など何か気になった時、高い位置から確認しようとすぐに上陸できるので、短時間で頻繁に上陸したり水に入ったりしている姿が見られました。

上陸するのに体力が必要だとちょっと気になったくらいでは上陸しないのかも知れません。

意外と陸場までの高さが低い方が運動量は多いのでしょうか?

今回の試みで、考えてもみなかった姿を知ることができました。

もっと長期的に観察しないとわからない部分が多いと思うのですが、とりあえずはアザラシたちの行動に変化が見られたため、水深を変更するだけでもアザラシたちにとっては環境に変化が起こったと感じてもらえたのではないかと考えています。

その時の様子がコチラです↓

おたる水族館ではこれからも飼育している生きものたちが、より活発に活き活きと生活できるような試みを行っていきたいと考えています。

また新しい試みを行う時にはご報告します。

【海獣飼育課 髙橋】